多聞院伊澤家住宅 (国指定重要文化財)

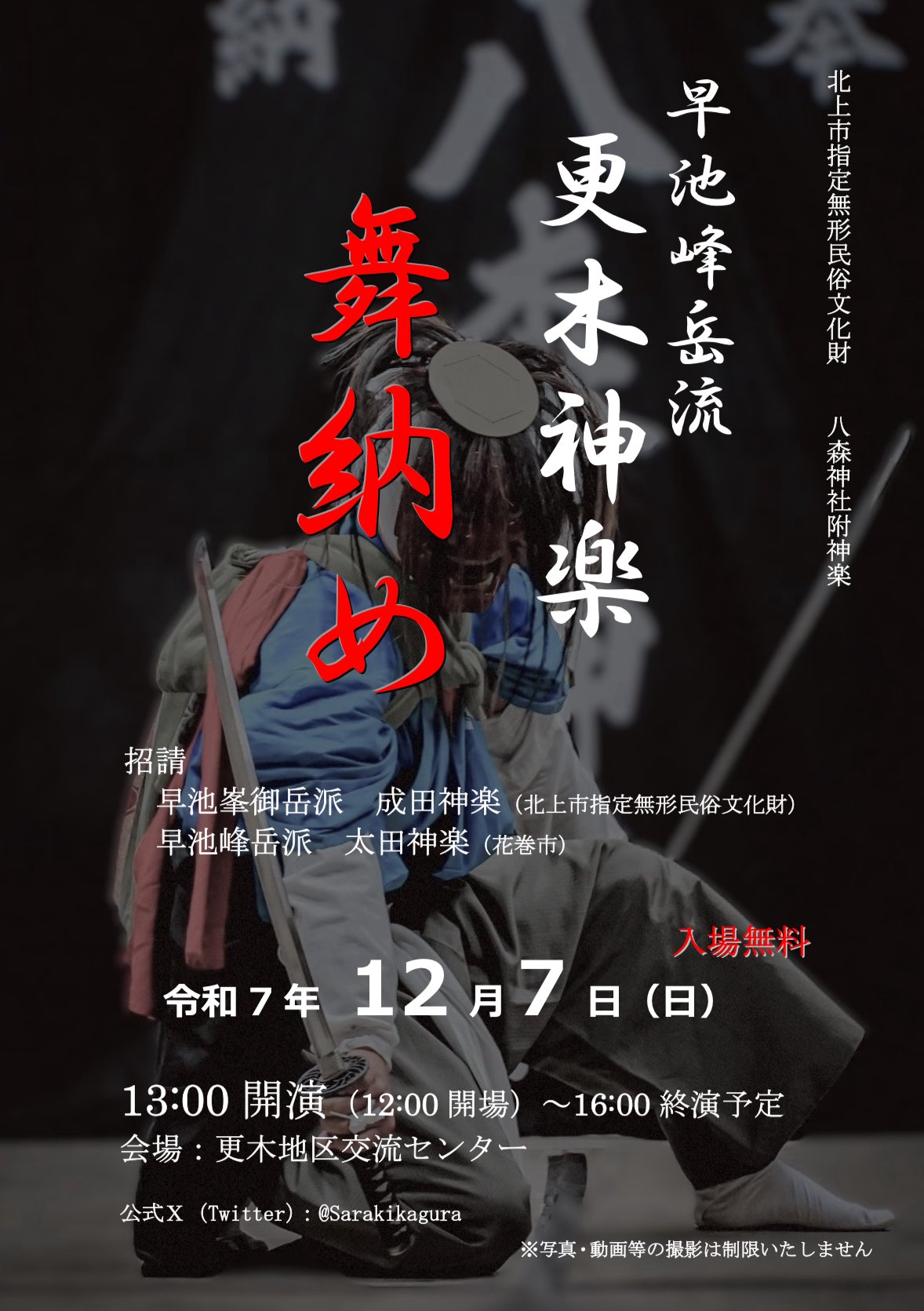

以前の多聞院伊澤家

現在の多聞院伊澤家

建物は間口10間半(20.4m)奥行き6間弱(11.2m) の木造平屋建てで、寄せ棟造りの茅葺屋根です。江戸時代のこの地方の一般住宅の形態を残しながら、上手座敷に山伏の修験道場を持つ貴重な住宅です。

内部は座敷・道場・中間・常住・寝室・庭・台所・厩などからなります。

修験道場・上手

社寺建築特有の円柱、(*) 虹梁(こうりょう)、(*) 大瓶束(たいへいづか)等を配した道場で、虹梁上部には、波に竜の漆喰(しっくい)彫刻の欄間が施されています。

このような江戸時代のこの地方の一般民家の形態・内厩式直ご家(うちまやしきすごや)を残しながらも、道場空間への演出に意を注ぎ、江戸時代における山伏住宅の実態が殆どわからない現在、修験道場をうちに含んだ住宅例として、また、周辺民家との住宅形式の関係性をみつことのできる例として建築史上、文化史上、貴重な遺構として、国の重要文化財の指定を受けました。

(*) 虹梁 / こうりょう

梁(はり)の一種で虹のようにやや弓なりに曲がっているものの事。「虹」の名は緩やかに湾曲した形状に由来し、彫刻や彩色などの凝った装飾がされる事も多い。

(*) 大瓶束 / たいへいづか

大仏様建築にみられる瓶子(へいじ)形の束。上部に斗(ます)を載せ、下部に結綿(ゆいわた)とよぶ彫刻がある。

※瓶子(へいじ)とは、壷の一種で、口縁部が細くすぼまる比較的小型の器形のものをいい、主として酒器として用いられた。

家相図 (国指定重要文化財)

主屋(おもや)の建築年代は、文献資料がなく明らかでありませんが、この1861年(文久元年)の家相図に現・主屋が描かれていることや、また建物の構造・形式等からみて多聞院伊澤家が盛んであった18世紀末から19世紀初頃の建立と考えられます。

多聞院伊澤家周辺

・多聞院伊澤家の中尊寺ハス

久那斗神社 【仙人権現里宮】 (国指定重要文化財)

伊澤家住宅の主屋の後方にある久那斗神社は、仙人山に祀られている仙人権現(せんにんごんげん)の里宮であり、(*)木鼻や(*)火頭窓を配した神仏分離前の江戸時代(1787年・天明7年)の建築で、十一面観音像、(*) 役行者(えんのぎょうじゃ)像、不動明王像が祀られています。

(*) 木鼻 / きばな

社寺建築で、頭貫(かしらぬき)・肘木(ひじき)・虹梁(こうりょう)などの端が柱の外側に突出した部分。握り拳や象・獅子などにかたどった彫刻などが施される。大仏様・禅宗様建築にみられる。

(*) 火頭窓 / 火灯窓(かとうまど)とも書く

窓の上の枠に特徴があり、火灯と呼ばれる曲線があり社寺仏閣などの窓に見られる。

(*) 役行者 / えんのぎょうじゃ

役 小角(えん の おづの /おづぬ /おつの)

634年(舒明天皇6年)伝 - 706年(慶雲3年)伝)は、飛鳥時代から奈良時代の呪術者である。姓は君。

実在の人物だが、伝えられる人物像は後の伝説によるところが大きい。通称を役行者(えんのぎょうじゃ)と呼ばれ修験道の開祖とされている。

仙人大権現(久那斗神社)別当伊澤家に伝わる伝承

羽黒修験道場仙人大権現は、和賀氏の全盛の歴史とともにあったといえます。

1534年(天文3年)に建立されたとも伝えられていますが、この時期は和賀氏全盛期でもあります。和賀氏は、1601年(慶長6年)4月26日に南部勢の攻めにより岩崎城で滅び、ここに6万4千石、400年間の幕を閉じました。

・和賀氏について(きたぶら)

修験者とは

山岳修行によって超人的・霊的能力/験力(げんりき) を身につけ、その能力によって人々のさまざまな希求や悩みに応える宗教者のことです。

仙人権現久那斗神社別当多聞院伊澤家は、もと羽黒派修験でした。

≪多聞院伊澤家住宅≫

以前の多聞院伊澤家

以前の多聞院伊澤家

現在の多聞院伊澤家

建物は間口10間半(20.4m)奥行き6間弱(11.2m) の木造平屋建てで、寄せ棟造りの茅葺屋根です。江戸時代のこの地方の一般住宅の形態を残しながら、上手座敷に山伏の修験道場を持つ貴重な住宅です。

内部は座敷・道場・中間・常住・寝室・庭・台所・厩などからなります。

現在の多聞院伊澤家

建物は間口10間半(20.4m)奥行き6間弱(11.2m) の木造平屋建てで、寄せ棟造りの茅葺屋根です。江戸時代のこの地方の一般住宅の形態を残しながら、上手座敷に山伏の修験道場を持つ貴重な住宅です。

内部は座敷・道場・中間・常住・寝室・庭・台所・厩などからなります。

修験道場・上手

社寺建築特有の円柱、(*) 虹梁(こうりょう)、(*) 大瓶束(たいへいづか)等を配した道場で、虹梁上部には、波に竜の漆喰(しっくい)彫刻の欄間が施されています。

このような江戸時代のこの地方の一般民家の形態・内厩式直ご家(うちまやしきすごや)を残しながらも、道場空間への演出に意を注ぎ、江戸時代における山伏住宅の実態が殆どわからない現在、修験道場をうちに含んだ住宅例として、また、周辺民家との住宅形式の関係性をみつことのできる例として建築史上、文化史上、貴重な遺構として、国の重要文化財の指定を受けました。

(*) 虹梁 / こうりょう

梁(はり)の一種で虹のようにやや弓なりに曲がっているものの事。「虹」の名は緩やかに湾曲した形状に由来し、彫刻や彩色などの凝った装飾がされる事も多い。

(*) 大瓶束 / たいへいづか

大仏様建築にみられる瓶子(へいじ)形の束。上部に斗(ます)を載せ、下部に結綿(ゆいわた)とよぶ彫刻がある。

※瓶子(へいじ)とは、壷の一種で、口縁部が細くすぼまる比較的小型の器形のものをいい、主として酒器として用いられた。

修験道場・上手

社寺建築特有の円柱、(*) 虹梁(こうりょう)、(*) 大瓶束(たいへいづか)等を配した道場で、虹梁上部には、波に竜の漆喰(しっくい)彫刻の欄間が施されています。

このような江戸時代のこの地方の一般民家の形態・内厩式直ご家(うちまやしきすごや)を残しながらも、道場空間への演出に意を注ぎ、江戸時代における山伏住宅の実態が殆どわからない現在、修験道場をうちに含んだ住宅例として、また、周辺民家との住宅形式の関係性をみつことのできる例として建築史上、文化史上、貴重な遺構として、国の重要文化財の指定を受けました。

(*) 虹梁 / こうりょう

梁(はり)の一種で虹のようにやや弓なりに曲がっているものの事。「虹」の名は緩やかに湾曲した形状に由来し、彫刻や彩色などの凝った装飾がされる事も多い。

(*) 大瓶束 / たいへいづか

大仏様建築にみられる瓶子(へいじ)形の束。上部に斗(ます)を載せ、下部に結綿(ゆいわた)とよぶ彫刻がある。

※瓶子(へいじ)とは、壷の一種で、口縁部が細くすぼまる比較的小型の器形のものをいい、主として酒器として用いられた。

多聞院伊澤家周辺

・多聞院伊澤家の中尊寺ハス

多聞院伊澤家周辺

・多聞院伊澤家の中尊寺ハス

伊澤家住宅の主屋の後方にある久那斗神社は、仙人山に祀られている仙人権現(せんにんごんげん)の里宮であり、(*)木鼻や(*)火頭窓を配した神仏分離前の江戸時代(1787年・天明7年)の建築で、十一面観音像、(*) 役行者(えんのぎょうじゃ)像、不動明王像が祀られています。

(*) 木鼻 / きばな

社寺建築で、頭貫(かしらぬき)・肘木(ひじき)・虹梁(こうりょう)などの端が柱の外側に突出した部分。握り拳や象・獅子などにかたどった彫刻などが施される。大仏様・禅宗様建築にみられる。

(*) 火頭窓 / 火灯窓(かとうまど)とも書く

窓の上の枠に特徴があり、火灯と呼ばれる曲線があり社寺仏閣などの窓に見られる。

(*) 役行者 / えんのぎょうじゃ

役 小角(えん の おづの /おづぬ /おつの)

634年(舒明天皇6年)伝 - 706年(慶雲3年)伝)は、飛鳥時代から奈良時代の呪術者である。姓は君。

実在の人物だが、伝えられる人物像は後の伝説によるところが大きい。通称を役行者(えんのぎょうじゃ)と呼ばれ修験道の開祖とされている。

伊澤家住宅の主屋の後方にある久那斗神社は、仙人山に祀られている仙人権現(せんにんごんげん)の里宮であり、(*)木鼻や(*)火頭窓を配した神仏分離前の江戸時代(1787年・天明7年)の建築で、十一面観音像、(*) 役行者(えんのぎょうじゃ)像、不動明王像が祀られています。

(*) 木鼻 / きばな

社寺建築で、頭貫(かしらぬき)・肘木(ひじき)・虹梁(こうりょう)などの端が柱の外側に突出した部分。握り拳や象・獅子などにかたどった彫刻などが施される。大仏様・禅宗様建築にみられる。

(*) 火頭窓 / 火灯窓(かとうまど)とも書く

窓の上の枠に特徴があり、火灯と呼ばれる曲線があり社寺仏閣などの窓に見られる。

(*) 役行者 / えんのぎょうじゃ

役 小角(えん の おづの /おづぬ /おつの)

634年(舒明天皇6年)伝 - 706年(慶雲3年)伝)は、飛鳥時代から奈良時代の呪術者である。姓は君。

実在の人物だが、伝えられる人物像は後の伝説によるところが大きい。通称を役行者(えんのぎょうじゃ)と呼ばれ修験道の開祖とされている。

_001-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)